統括店長

今井 英晃

いまい ひであき

プロフィール

家は人間の体と同じで病気になります。

ちゃんと問診(診断)して、適切な治療(リフォーム)をすれば生き返る(長持ちさせる)ことが出来ます。

家屋は一生の宝物。まだ大丈夫、まだ間に合う!

今井英晃さんはこんな人

人を安心させる笑顔と説得力のある話力。お客様の信頼も抜群です。常に最新の情報をキャッチし、アドバイザーを育てる心強いオオサワ創研の統括店長です。

統括店長

いまい ひであき

家は人間の体と同じで病気になります。

ちゃんと問診(診断)して、適切な治療(リフォーム)をすれば生き返る(長持ちさせる)ことが出来ます。

家屋は一生の宝物。まだ大丈夫、まだ間に合う!

人を安心させる笑顔と説得力のある話力。お客様の信頼も抜群です。常に最新の情報をキャッチし、アドバイザーを育てる心強いオオサワ創研の統括店長です。

不動産部店長

まつしま ゆたか

不動産売買の仲介営業に20年以上携わって参りました。不動産は見た目も大切ですが、目に見えない部分の注意点がたくさんあります。登記名義の事、隠れた瑕疵の件など、何でもお任せください。

当社一番のスポーツマン。スキーシーズンは普段以上に元気です。勤勉で、幅広い知識を備えて、お客様の要求に対応できる頼もしい店長です。

アドバイザー

くわばら まさのり

お客様の抱える悩みを解決して夢のマイホーム実現の為に全力でお手伝いいたします。何でもご相談ください。

真摯なプランニングやお客様への説明に、経験と信頼を感じさせてくれるアドバイザーです。当社の力強い営業スタッフです。

アドバイザー

こんどう かずゆき

これまでの経験を活かし、地域に根差した新築、不動産の仕事で、お客様に喜んでいただけるよう、長いお付き合いができるよう頑張ります。

真面目でスピーディーな仕事ぶりに感心させられます。丁寧な仕事対応や、時折見せる笑顔が、お客様に、仲間に、親しみやすさと安心を与えてくれます。

アドバイザー

ふじい ゆうだい

素早い対応で、お客様のご要望を叶えるよう、粘り強く仕事を進めます。どんなことでもお気軽に声をかけてください。

頼もしい大きな身体と明るい対応で、いつも場を和やかにしてくれます。初めての来店のお客様が寛いでいく様子に、営業としての成長を感じます!

プランナー

たかはし かずみ

初対面の方でも、安心してお話いただける暖かい雰囲気で接客をしていきたいと思います。

建築士やインタリアコーディネーターの資格や、介護の経験なども活かしたアイディアが、プラン作りでお客様に喜ばれています。若いアドバイザーのお母さん役。頼りにしてます!

不動産サポート

ほそかわ さき

皆様のお役に立てるように全力で頑張ります!

人と接する時の屈託のなさや笑顔がとてもチャーミングです。不動産の広報の仕事や電話対応など、スピーディな対応で、頼もしいサポート戦力です。

工務部 課長

いまふく まさのぶ

私はもともと職人、そして現場監督でした。その為、営業トークは上手くありません。ですが今まで出会った職人さんやお客様の声、そして技術的な事を伝える事ならお任せください。初めてのリフォームで失敗しない為にどんな事でもご相談ください!

オオサワ創研の現場監督です。現場に伺うことが多いので、工事中でも困ったことがあれば何でもご相談ください。アドバイザーの信頼を一身に背負っての大きな戦力です。

工務部

のだ ひろつぐ

リフォーマーとしていろんな現場を回ってくれています。のんびりとした話し方ですが、コツコツと確実な作業でお客様の信頼を得ていきます。

工務部

つつい たかふみ

職人気質の確実な仕事は、お客様やスタッフを安心させてくれます。若いアドバイザーに絶対の信頼度を持つ、笑顔の可愛い職人さんです。

広報部

いとう かずひろ

広告を通してお客様に笑顔になっていただけるように頑張ります。

PC対応や接客対応、協力外部とのつながりを円滑にする会社の内部を支えるブレーンです。何かにつけて、スタッフが頼りにする欠かせない存在です。

経理部

むかい やすのり

弊社が、お客様・地域社会にとってかけがえのない存在となれるよう、経理・財務サイドからサポートしていきます。

会社の財務を支える役柄。精査してデータを管理し、社長をサポート、会社の状況を把握、安定した経営と発展性を見守ります。

総務・経理サポート

やぎ えつこ

会社のスタッフが、お客様に喜んでいただける仕事ができるよう、主に経理、広報、総務…バックヤードでサポートを頑張ります。

スタッフ紹介をご覧になって気になることがあれば、WEBや電話でお知らせください。スタッフ一同が良いこと、悪いこと真摯に受け止めて、より皆様と近い距離でお付き合いのできる会社として研鑽していきたいと思います(本人)

焼山店 店長

みしま けんじ

焼山店店長の三島と申します。お家の水まわり設備は日常生活において、大変重要な役割を担っておりますので、お客様のライフスタイルに適した最高のプランをご提案させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします!

ユーモアを忘れず、若手を引っ張る焼山店店長。親しみやすく、バイタリティのある営業で焼山店を支える柱です。

焼山店スタッフ

みしま みお

9月に入社の焼山店内勤スタッフです。呉出身ですが、大阪でお仕事をされていたとか…。呉に帰郷され、入社間もないですが、テキパキと仕事をこなす期待の新人です!

チカラもち 店長

うねごうち まさる

チカラもち運営とリフォームのアドバイザーとして幅広い力を発揮。ユーモア豊かで、しっかりと素早い営業姿勢は後輩から頼られてます。後輩をグイグイ引っ張っていく「兄貴」です。

チカラもち

じょう けんた

背も高く、屈託のない笑顔がお客様にも安心感を与えるようです。畝河内さんとグッドパートナーの、3人のお子様を持つ、明るいパパです!

焼山店 アドバイザー

おかだ だいき

焼山店:ショールームKUREの新人アドバイザーとして入社。まだまだ覚えることの多い毎日ですが、真摯に取り組みます。

若いけど、三島店長に習って、仕事に丁寧に取り組んでいます。

アドバイザーの仕事の覚えも早く、焼山店を支えてくれる期待の新人です。

こんにちは。不動産事業部の松島 豊です。

今回は、マンション修繕積立金不足問題 - 知っておくべき現実と対策について、わかりやすくご紹介いたします。

前回のブログはこちらから

株式会社オオサワ創研

広島県呉市広文化町6-3

不動産事業部 松島 豊

こんにちは。不動産事業部の松島 豊です。

今回は、家や土地を取得した際にかかる「不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)」について、わかりやすくご紹介いたします。

前回のブログはこちらから

株式会社オオサワ創研

広島県呉市広文化町6-3

不動産事業部 松島 豊

今回は、不動産購入の前に知っておきたい「重要事項説明」のすべて!!についてお話します。

前回のブログはこちらから

夢のマイホーム購入や不動産投資。大きな買い物だからこそ、失敗は避けたいですよね。そんな不動産取引において、あなたの安心・安全を守るために非常に重要な役割を果たすのが「重要事項説明」です。

「聞いたことはあるけど、具体的に何をするの?」 「難しそうでよく分からない…」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?この記事では、不動産の重要事項説明について、その目的から具体的な内容、受ける際の注意点まで、徹底的に分かりやすく解説していきます。

________________________________________

重要事項説明は、宅地建物取引業法第35条という法律に基づいて、不動産会社(宅地建物取引業者)に義務付けられている手続きです。不動産の売買契約を結ぶ前に、物件に関する重要な情報を、宅地建物取引士という国家資格を持った人が、買主に対してきちんと説明することを定めています。

この説明は単なる形式的なものではありません。あなたの利益を守るための「消費者保護制度」として非常に重要な位置づけにあります。もし不動産会社が説明を怠ったり、嘘の説明をしたりすれば、業務停止や最悪の場合は免許取り消しといった厳しい罰則を受けることになります。

________________________________________

では、なぜこんなにも重要事項説明が大切なのでしょうか?主な目的は以下の通りです。

買主の利益保護: 高額な不動産取引で、あなたが予期せぬ損害を被らないように保護します。

情報の非対称性の解消: 売主や不動産会社に比べて情報が少ない買主が、物件の重要な情報をきちんと知ることができます。

インフォームド・コンセントの実現: あなたが十分な情報を得て、納得した上で契約を判断できるようにします。

トラブルの未然防止: 重要な情報を事前に共有することで、契約後の「こんなはずじゃなかった…」というトラブルを防ぎます。

契約の安定性確保: あなたが納得して契約を結ぶことで、後々の契約解除のリスクを減らします。

________________________________________

重要事項説明は原則として、売買契約を結ぶ前に行われます。多くの場合、契約日当日に、契約の直前に行われることが多いです。

しかし、内容をじっくり検討したい場合は、契約日よりも前に別途日程を設けてもらうことも可能です。説明を受けた後は、内容をしっかり理解し、必要に応じて質問や確認を行った上で、あなたが納得した場合に初めて契約締結に進みます。

所要時間は物件の種類や複雑さによって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

一般的な中古マンション: 30分~1時間程度

一戸建て住宅: 1時間~1時間30分程度

土地や商業物件など複雑な案件: 1時間30分~3時間程度

質問が多かったり、法的制限が複雑な物件の場合は、さらに時間がかかることもあります。

________________________________________

重要事項説明書には、物件に関するありとあらゆる重要な情報が記載されています。ここでは、その具体的な内容を大きく10項目に分けてご紹介します。

物件の所在地や面積、建物の構造や築年数、増改築の履歴など、物件そのものの基本的な情報が確認できます。リフォームの履歴などもここで説明されます。

物件の所有権が誰にあるのか、抵当権などの借金に関わる権利が設定されていないか、といった権利に関する情報です。マンションの場合は、管理規約や使用細則の内容も含まれます。

「この土地にはこんな建物を建ててはいけない」といった、法律による制限についてです。都市計画法や建築基準法に基づく用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限などが該当します。

私道の負担があるか、他者の通行権が設定されていないか、境界線は明確になっているかなど、隣接する土地との関係や、契約における特別な条件について説明されます。

上下水道、ガス、電気といったライフラインの状況や、給排水設備の種類、稼働状況などが説明されます。設備の保証期間や修繕履歴もここで確認できます。

売買契約後に物件に不具合が見つかった場合の、売主の責任範囲や保証期間、対応方法(修理、代金減額、契約解除など)についてです。売主が認識している不具合があれば、この時点で告知されます。

洪水や土砂災害、津波などのハザードマップにおけるリスクや、地盤の状況(液状化リスクなど)が説明されます。過去の災害履歴や、アスベスト使用の有無、土壌汚染の可能性も重要な項目です。

日当たりや眺望、騒音、悪臭といった周辺環境に関する情報です。近くに嫌悪施設(墓地、廃棄物処理施設など)がないか、学校や病院などの公共施設へのアクセスも確認できます。

固定資産税、都市計画税といった税金や、マンションの場合は管理費、修繕積立金などの月々の費用について説明されます。管理組合の財政状況や大規模修繕計画も重要な情報です。

心理的瑕疵(自殺や事件・事故の発生歴)の有無や、現在進行中の訴訟や近隣トラブル、反社会的勢力排除に関する条項、手付解除の条件、引き渡しや決済の条件など、上記以外の重要な情報が説明されます。

________________________________________

通常、以下のような流れで進められます。

宅地建物取引士証の提示: まず説明者が宅地建物取引士証を提示し、資格者であることを確認します。

重要事項説明書の確認: 説明書の記載内容と実際の物件情報が一致しているかを確認します。

各項目の説明: 書面に基づいて、一つ一つ丁寧に説明が行われます。登記簿謄本や公図、建物図面、設備表などの添付資料も併せて確認します。

質疑応答: 進行中、あなたが疑問に思った点や確認したいことに対して、宅地建物取引士が回答します。

署名・押印、交付: 最後に、あなたが重要事項説明書に署名・押印し、説明を行った宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書があなたに交付されます。

________________________________________

せっかくの重要な機会、最大限に活用するために以下の点に注意しましょう。

事前にコピーをもらう: 可能であれば、事前に重要事項説明書のコピーをもらい、目を通しておくと効率的です。疑問点や確認したい事項をメモしておくと良いでしょう。

専門家の同席を検討する: 必要であれば、弁護士や建築士など専門家の同席を検討することも有効です。

分からない点は必ず質問する: 内容を十分に理解できないまま進めないよう、分からない点があれば遠慮なく質問しましょう。

内覧時の情報と照らし合わせる: 事前の内覧時に気になった点と説明内容に矛盾がないか確認しましょう。

周辺の開発計画や大規模修繕計画も確認: 周辺で大きな開発計画がないか、マンションであれば将来の大規模修繕計画も確認しておくことが大切です。

管理組合の運営状況もチェック(マンションの場合): 修繕積立金の積み立て状況や、管理組合の運営状況も重要なポイト

________________________________________

重要事項説明は、不動産取引におけるあなたの安心を保証するための、非常に重要な法的手続きです。決して形式的なものと考えず、この機会を最大限に活用して、物件に関する疑問点を解消し、十分な情報を得た上で契約判断をすることが大切です。

特に、人生で数回しか経験しない不動産取引において、重要事項説明は物件の「本当の姿」を知る貴重な機会となります。宅地建物取引士は、単に書面を読み上げるだけでなく、あなたが理解しやすいように説明する義務があります。分かりにくい点や疑問点があれば、遠慮なく質問し、納得した上で契約に進むことが、後々のトラブル防止に繋がります。

ぜひ、この記事を今後の不動産取引の参考にしてみてください。あなたの不動産探しがスムーズに進むことを願っています!

課税所得×5%、最高97,500円まで)。

住宅ローン控除の仕組みや控除が受けられる条件は、たびたび変更になっています。住宅ローン控除では、購入する住居の種類に合わせて、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が4段階に分かれています。より性能の高い住宅を購入するほど、たくさん控除が受けられるようになっています。

お問い合わせはお気軽に

株式会社オオサワ創研

広島県呉市広文化町6-3

不動産事業部 松島 豊

この度、京都のリフォーム業界で高い評価を得ているみやこリフォーム様より、弊社オオサワ創研をご紹介いただきました。

「みやこリフォーム」さんは、京都のリフォームといえば最初に名前が挙がるほどの高い知名度と顧客満足度を誇る企業です。そんなみやこリフォームさんのサイトで、私たちの施工事例や企業としてのこだわり、お客様への想いなどが詳しく掲載されています。今回の紹介は、オオサワ創研の技術力とお客様への真摯な対応が、同業者からも認められた結果だと考えております。ぜひ、みやこリフォームさんのサイトもご覧いただき、私たちの取り組みについてさらに深く知っていただければ幸いです。

「京都のリフォームといえばみやこリフォーム」と言われるほど、地域に根ざした活動をされているみやこリフォームさん。

なんとYouTube登録者数はリフォーム業界最大とも思われる5.0万人!

リフォームの事やみやこリフォームさんのスタッフさんの一日密着など多様なコンテンツを配信してらっしゃいます。

是非ご覧になってみてください。

▼動画で分かるリフォームのリアル!!▼

▼みやこリフォーム様のサイトはこちら▼

いつもオオサワ創研のホームページをご覧いただきありがとうございます。この機会にぜひ、みやこリフォームさんのサイトも訪れてみてください。そして、私たちオオサワ創研が、お客様にとって最適なリフォームパートナーであると確信していただければ幸いです。リフォームに関するご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

今回は、中古住宅と新築住宅、どちらを選ぶべきかについてお話します。

前回のブログはこちらから

不動産業界ではという問いは、常に購入者を悩ませる重要なテーマとなっています。最近では、不動産市場の変動や経済的な観点から、多くの方々が中古住宅の可能性に注目し始めています。

不動産購入を検討される際、単に価格の安さだけで判断するのは危険です。実際には、税制、保証内容、将来的な資産価値など、多角的な視点から慎重に検討する必要があります。本稿では中古住宅と新築住宅の違いを詳細に解説し、賢明な選択のためのポイントをご紹介いたします。

________________________________________

1. 見過ごせない!住宅購入で差が出る、税制のポイント

新築住宅には、固定資産税を3年~5年間半額に軽減する魅力的な優遇制度があります。一方、中古住宅にはこの恩恵が原則として適用されません。しかし、ここで注意すべきは、中古住宅の固定資産税は築年数に応じて減額されるため、実際には新築よりも低額になるケースが多いということです。

消費税の観点からみると、状況はさらに複雑になります。土地部分は常に非課税ですが、建物については購入状況によって課税関係が異なります。

住宅ローン減税は家計の大きな助けになります

住宅ローン控除は、自分で住む家を購入・リフォームするために住宅ローンを借りた人が利用できる制度です。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。また、住宅ローン減税と呼ばれることもあります。

住宅ローン控除を利用すると、新築住宅の場合最大13年間、中古住宅の場合10年間にわたって年末のローン残高の0.7%を所得税から直接差し引くことができます。また所得税から引ききれない場合は住民税からも差し引くことができます(前年度課税所得×5%、最高97,500円まで)。

住宅ローン控除の仕組みや控除が受けられる条件は、たびたび変更になっています。住宅ローン控除では、購入する住居の種類に合わせて、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が4段階に分かれています。より性能の高い住宅を購入するほど、たくさん控除が受けられるようになっています。

●新築住宅

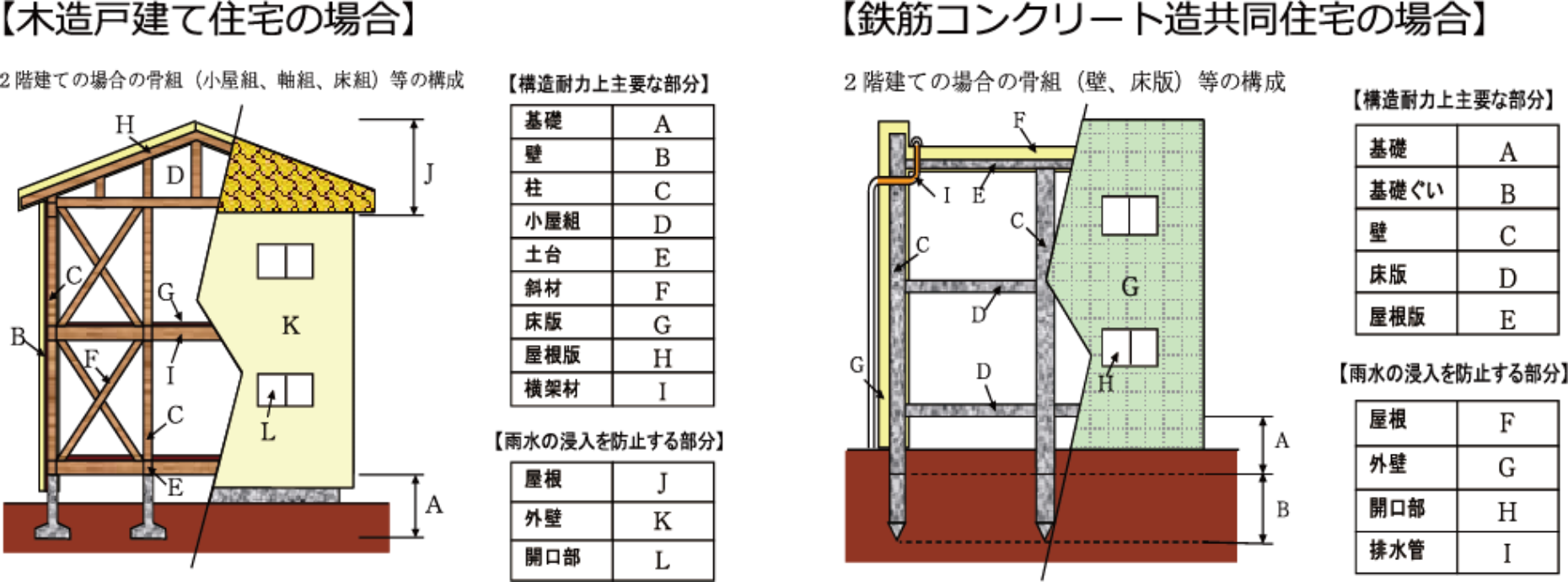

法律上、「構造上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」に重大な欠陥がある場合、売主は10年間修理の責任を負います。

●不動産会社から購入した中古住宅

最低2年間は売主に対して責任を追及できます。

●個人間売買の中古住宅

原則として購入者の自己責任となります。

______________________________________

3. 推奨される対策:事前インスペクション

専門家による建物検査(インスペクション)の様子

中古住宅を購入する際は、専門家による建物状況調査(インスペクション)を強くお勧めします。これにより「建物の状況の正確な把握」「将来必要となる改修工事の事前予測」「既存住宅売買瑕疵保険の活用可能性の検討」ができるようになるという点です。

住宅購入は人生最大の投資の一つです。価格だけでなく、税制、保証、立地、将来の資産価値など、多角的な視点から慎重に検討することが重要です。専門家に相談し、徹底的な調査と分析を行うことをお勧めいたします。

このガイドを参考に、新生活の第一歩をスタートさせてくださいね。今後の参考にお役立てください。

_______________________________________

お問い合わせはお気軽に

株式会社オオサワ創研

広島県呉市広文化町6-3

不動産事業部 松島 豊

今回は、スムーズな住み替えガイドについてお話します。

前回のブログはこちらから

春は進学や就職のシーズン。新生活のスタートに合わせて引越しをする人も多く、

不動産の購入に伴って賃貸住宅から新居へ移るケースも増えてきます。

今回は、スムーズな住み替えを実現するためのポイントをわかりやすくご紹介します!

________________________________________

1. 賃貸住宅の退去手続きはお早めに!

不動産を購入したら、まず取りかかるのが現在住んでいる賃貸住宅の退去手続きです。

• 退去連絡は1カ月前が目安

多くの賃貸契約では、退去予定日の1カ月前までに管理会社や大家さんへ連絡する必要があります。

• 連絡が遅れると家賃が無駄に…

解約日を過ぎてしまうと、希望日に退去できず、余分な家賃が発生する可能性もあるため注意しましょう。

• 立会い日程は早めに調整を

退去時には室内確認の立会いが必要です。日程は早めに確保しておくのが安心です。

________________________________________

2. 引越し業者は“早く・比較して・平日に”

春は引越しシーズンのピーク。予約が取りづらく、料金も高騰しがちです。

• 複数業者から見積りを取るのが鉄則!

サービス内容や費用は業者によって大きく異なります。比較して納得のいく業者を選びましょう。

• 予約はとにかく早く!

特に3月〜4月は早期の予約が必須。予定が決まり次第、即行動がポイントです。

• 平日の引越しがおすすめ

土日よりも料金が抑えられることが多く、有給休暇を活用するのも手です。

________________________________________

3. 行政・ライフラインの各種手続きも忘れずに

引越しに伴って行うべき事務手続きもたくさんあります。

• 電気・ガス・水道の切り替え

旧居の解約と新居の開栓手続きを忘れずに行いましょう。

• 住所変更の届け出

同じ市区町村なら「転居届」、違う場合は「転出届」+「転入届」が必要です。

• 郵便物の転送手続き

郵便局の転送サービスを利用すれば、旧住所宛ての郵便物も届きます。

• 手続きは平日のみ対応が多い

行政手続きは平日限定がほとんどなので、事前にスケジュールを調整しておくと安心です。

________________________________________

4. 敷金精算・原状回復のポイント

退去時のトラブルで多いのが、敷金や原状回復の問題です。

• 2020年の法改正でルールが明確に

通常使用による「自然な傷み」や「経年劣化」は借主の負担ではないと明確化されました。

• 借主負担となる例

o 故意による落書きや破損

o 掃除不足による汚れ

o 過失による損傷(例:窓の閉め忘れによる雨漏りなど)

o 放置によるカビの発生など

• 契約書の内容を確認!

ガイドラインよりも契約内容が優先されるケースがあるため、事前に読み返しておきましょう。

• 写真やメモで状態を記録しておくと安心

万が一のトラブル時に証拠として役立ちます。

________________________________________

5. トラブル対策と注意点まとめ

• 困ったときは相談窓口を活用

敷金返還などのトラブルは、国民生活センターや自治体の消費生活相談窓口に相談できます。

• 火災保険の解約もお忘れなく

契約期間が残っていれば、未使用分の保険料返還手続き忘れずに。

• 体調・スケジュールに余裕を持って

忙しい時期だからこそ、ゆとりある計画を立てて無理のない引越しを心がけましょう。

________________________________________

おわりに

不動産の購入と住み替えは人生の一大イベント。やるべきことが多く、最初は戸惑うかもしれませんが、

事前にしっかり準備すればきっとスムーズに進みます。

このガイドを参考に、新生活の第一歩を気持ちよくスタートさせてくださいね。

_______________________________________

お問い合わせはお気軽に

株式会社オオサワ創研

広島県呉市広文化町6-3

不動産事業部 松島 豊

今回は、住宅購入後の防犯対策についてお話します。

前回のブログはこちらから

住宅購入後の防犯対策:安全な暮らしを守るために

住宅購入後、最も重要なのは「安全な暮らしを守ること」。

特に、窃盗や強盗といった犯罪から家族を守るための防犯対策は欠かせません。

今回は、窃盗罪と強盗罪の違いから、

住宅購入後に実践すべき防犯対策や費用について詳しく解説します。

窃盗罪と強盗罪の違い

窃盗罪と強盗罪はどちらも他人の財産を奪う犯罪ですが、

最も大きな違いは「暴行や脅迫の有無」です。強盗罪は暴行や脅迫を伴うため、

より悪質とされ、重い刑罰が科せられます。

この違いを理解しておくことが、効果的な防犯対策に繋がります。

高齢の親を守るための防犯対策

核家族化が進み、特に高齢の親と離れて暮らす世帯が増えている現代。

親の安全をどう守るかが重要な課題となっています。

住宅購入後には、どのような防犯対策を取るべきか、そのポイントや費用について具体的に見ていきましょう。

防犯対策にかかる費用はどのくらい?

最も重要な防犯対策は「侵入経路を防ぐこと」です。

特に窓や玄関ドアは狙われやすいので、しっかりと対策を施す必要があります。

例えば、1階の窓に面格子を設置したり、玄関周りに防犯カメラを取り付けることが有効です。

これらの対策には、商品や材料代を含めて十数万円ほどかかります。

業者に依頼する場合は、さらに追加費用が発生することもあります。

警視庁の統計によると、2023年には住宅強盗が増加傾向にあります。

特に一戸建て住宅はマンションに比べて狙われやすいため、

戸建を購入した場合は防犯対策を怠らないようにしましょう。

戸建住宅の防犯対策

戸建住宅では、「侵入をあきらめさせる」対策が効果的です。

例えば、音を出す装置を設置すると、侵入者が警戒して退散する可能性が高くなります。

また、赤外線センサーを家の周囲に設置し、

不審者の侵入時に警報を鳴らす設備も有効です。

現在、これらの設備には数百万円の費用がかかることもあります。

予算が限られている場合でも、

ホームセンターで購入できる防犯グッズを活用することができます。

例えば:

• ドアや窓に取り付ける警報アラーム(約1,000円)

• センサー式防犯カメラ(約6,000円)

• カメラ付き玄関インターフォン(約3,500円)

これらのアイテムを取り入れることで、侵入を遅らせることができます。

防犯リフォームの増加

最近、ホームセンター最大手のカインズでは、

防犯リフォーム工事の依頼が前年比で2~3倍に増加しています。

例えば、防犯性能の高い複層ガラスの窓に交換する場合、約22万円の費用がかかります。

ただし、省エネ効果もあり、国の補助金を活用できる場合もあるので、活用の検討をお勧めします。

ホームセキュリティの導入も検討

万が一の際に備え、警備会社の「駆けつけサービス」を利用する選択肢もあります。

代表的なサービスは、セコムのホームセキュリティです。

セコムは全国に約2,600の拠点をもち、24時間体制で警備を行っています。

セコムのホームセキュリティは、2024年10月には新規契約が前年の5倍に増加したと報告されています。

ホームセキュリティの費用は以下の通りです:

• レンタルプラン(防犯センサー8個+非常通報サービス):月額7,920円、初期費用約8万3,800円

• 買取プラン(機器代・工事費込み):月額5,060円、初期費用約41万円

また、不在時に家に人がいるように見せる工夫も効果的です。

例えば、タイマー機能付きの照明器具を利用すれば、

外から見ても人がいるように演出できます。これらの機器は約1,500円で購入できます。

万が一、強盗が侵入したら?

どんなに防犯対策を施しても、侵入を完全に防ぐことは難しい場合もあります。

万が一強盗が侵入した場合、最優先すべきは「命を守ること」です。

犯人と対峙することは絶対に避け、

冷静に対応できるよう普段からシミュレーションをしておきましょう。

まとめ

住宅購入後の防犯対策は、家族の安全を守るためにとても重要です。

窃盗や強盗から守るためには、適切な対策を講じ、実際に実行することが大切です。

予算や状況に応じて、ホームセキュリティや防犯リフォームを検討することで、

より安全な生活が実現できます。防犯対策を怠らず、安全な住まいを維持しましょう。

今後の参考にお役立て下さい。

不動産事業部 松島豊

新築不動産部 宅地建物取引士&住宅ローンアドバイザーの近藤です。

(前回のブログはこちらから)

最近、特に多くの相談を受けるテーマの一つが「空き家の活用」です。

空き家の問題は、所有者にとっても地域にとっても重要な課題です。

今回は、空き家の活用方法について具体的にご紹介します。

空き家の活用方法

空き家をどう活用するかは大きく分けて2つの方法があります。

1. 建物を残す(空き家を活かす)

2. 建物を解体する(空き家を仕舞う)

1. 建物を残す(空き家を活かす)

空き家を利活用する方法にはさまざまな選択肢があります。

例えば:

• 物置として利用

• 店舗への改装

• 賃貸住宅や民泊施設として利用

また、空き家を他の人に売却することも一つの選択肢です。

これにより地域の活性化が期待されます。

活用には資金が必要となりますが、自己資金や自治体からの補助金、

場合によってはクラウドファンディングや金融機関からの融資を活用することができます。

2. 建物を解体する(空き家を仕舞う)

空き家を利活用するのが難しい場合、解体して土地として活用する方法もあります。

具体的な活用方法には:

• 資材置き場や家庭菜園として利用

• 土地を貸し出す

• 駐車場として整備

• 太陽光発電を設置して売電収入を得る

土地を更地にして売却することも可能です。

空き家の活用における資金調達

空き家の活用や解体には費用がかかります。

自己資金や自治体の補助金で全額を賄うことが難しい場合、

クラウドファンディングや金融機関から融資を受けることが有効です。

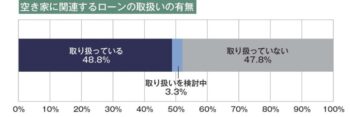

住宅金融支援機構の調査によると、約半数の金融機関が空き家関連のローンを取り扱っています。

これらのローンでは、改修費用や解体費用をカバーでき、

融資額は通常500〜1,000万円、借入期間は10〜15年程度です。

一部のローンには、自治体の支援を受けることで金利引下げがあるものもあります。

空き家対策の重要性

国土交通省によれば、使用目的のない空き家は今後も増加する見込みで、

空き家対策の重要性は今後さらに高まると考えられています。

「住まいのエンディングノート」の活用

空き家をどのように活用するかは、所有者やご家族間での話し合いが必要です。

家族で「住まいのエンディングノート」を作成し、

将来の活用方法や処分方法を話し合うことをおすすめします。

このノートは、家系図や不動産の権利関係、遺言書の有無などを記録し、

空き家の活用に関する情報も整理できます。

最後に

空き家の活用方法にはさまざまな選択肢があり、地域に貢献する可能性も大きいです。

お困りのことがあれば、ぜひ株式会社オオサワ創研までご相談ください。

住まい作りだけでなく、不動産の活用についても専門のスタッフがワンストップでサポートいたします。

ホームページやお電話でお気軽にお問い合わせください。

不動産部 近藤

新築不動産部 宅地建物取引士&住宅ローンアドバイザーの近藤です。

(前回のブログはこちらから)

今回は、最近特にご相談が多い「空家の活用」についてご紹介いたします。

2024年4月、「令和5年住宅・土地統計調査」住宅数概算集計(速報集計)結果が公表されました。

調査によると、2023年10月時点の空き家数は900万戸と過去最多、

総住宅数(6,502万戸)に占める空き家数の割合も13.8%と過去最高となりました。

空き家の中でも問題視されるのは、

適切な管理がされていないおそれのある

「賃貸用・売却用及びの二次 的住宅を除く空き家」=「居住目的のない空き家」です。

こちらも385万 戸と、総住宅数の5.9%を占めています。

居住目的のない空き家は、

放置すれば周囲に著しい悪影響を及 ぼす「特定空家」になる可能性があり、

空き家対策は喫緊の課題となっています。

今回、空き家対策に関する各施策と、財政、金融、税制上の支援措置の概要などについてご紹介します。

■空き家対策に関する国の施策

2015年2月、国は空き家対策に関する基本指針や自治体の取組、

財政上の支援措置等を定めた「空家等 対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。

2023年12月には改正が行われ、所有者に関して「適切な管理の努力義務」に加えて、

国や自治体の施策に「協力する努力義務」が定められました。

また、崩落などの緊急時において除却等が必要な特定空家に対して命令等の手続を経ず代執行が可能になりました。

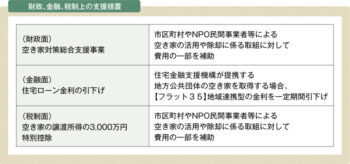

財政、金融、税制上の支援措置も実施されています。

・財政面での措置「空き家対策総合支援事業」では、

市区町村等による空き家の活用や除却に係る取組に対して補助金による支援が行われています。

・金融面では、住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用して、

住宅金融支援機構が提携する地方公共団体の空き家を取得する場合、

一定期間金利の引下げを受けることができます。

・税制面では、相続人が、相続した空き家を一定の要件を満たして譲渡した場合、

譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

※ちなみに、返済期間を短くすると、返済額に占める元金部分の金額が増えるので、

未払い利息の発生を防げる可能性が高まります。未払い利息対策は、期間短縮だと言えます。

■空き家対策に関する自治体等の取組み

各自治体でも国の財政支援等や独自の財源で、特定空家の除去だけでなく、

空き家の取得や空き家内の家財の処分、賃貸への転用など、

空き家にまつわる様々な費用を補助する制度を有しています。

一方で、課税によって空き家の活用を促す施策もあります。

特措法の改正に伴って、勧告を受けた特定空家や管理不全空家の敷地について、

固定資産税の住宅用地特例の適用対象から除外されます。

また、独自の動きとして、京都市では令和8年以降、

非居住住宅の所有者を対象に「非居住住宅利活用促進税」を導入するとしています。

空き家所有者向け以外にも、空き家を取得した後、

除去又は改修して再販する不動産事業者に対して補 助を行っている自治体もあります。

空き家の流通を促進する施策として代表的なのは、空き家バンクです。

自治体ごとに集約している空き家情報データベースで、空き家の所有者と利用希望者のマッチングを支援しています。

オオサワ創研では、物件探しから設計・施工、住宅ローンの手続きまで、

専門のスタッフがワンストップでサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

ホームページやお電話でお気軽にお問い合わせください。

不動産部 近藤